「一人暮らし教育」のススメ——大学や企業は賃貸住宅に住む若者に教育をするべき?

2021/08/25

イメージ/©︎archidea・123RF

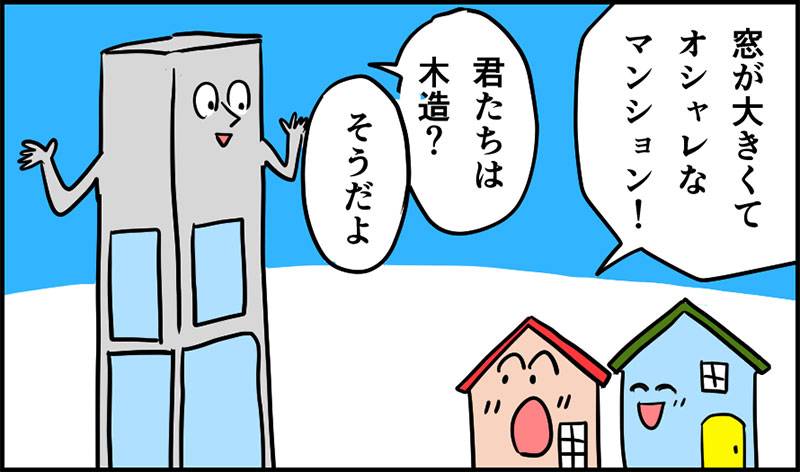

「一人暮らし教育」のススメ——以前から考えていた提案だ。賃貸不動産業界は大学や専門学校、さらには新卒採用を行っている企業などと連携して、若者を対象とした「一人暮らし教育」を行うといい。

例えば、各不動産業界団体の支部単位で、地域の学校や企業と協力し、定期に実施するのだ。賃貸住宅オーナーによる、いわゆる「大家さんの会」に参加してもらうのもいかもしれない。

賃貸アパートやマンションで暮らすこと、イコール、他人との共同生活であること。よって、そこには明文化されているか否かにかかわらず、守るべきマナーやルールが存在すること。

加えて、それらを踏まえずに生活することのリスクやデメリットについて、彼らに、ぜひしっかりと学んでほしい。

オーナーが市場を捨てても「学生不可」にした理由

学生や若い社会人は、かつてもそうだったが、いまも賃貸住宅市場においてはメインの顧客だ。だが、その相対的なボリュームは、90年代辺りまでに比べると、現在は明らかに減っている。

とりわけ、築古物件ではその傾向が強い。25年ほど前までは、まさに若者の城だった単身用のアパートに、いまは20歳前後から60歳以上の各年代が“混住”しているというのも、よく見かける風景だ。

そこで起こりやすいのが世代を超えた活発な交流——ではない。互いの持つ常識や、感覚の差からくるトラブルだ。

例えば、私の知る首都圏某所のある単身用物件(2階建て・1K8室)の場合、有名大学にほど近いロケーションにもかかわらず、オーナーは学生の入居をある時点から「不可」とした。なんと、目の前の市場を捨ててしまったのだ。理由はたび重なるトラブル対応に、すっかり疲れ果てたからだ。

オーナー曰く、「学生を入居させた結果、うるさいということで周りの部屋が空室になったり、怒ったご近所の方が乗り込んできて騒ぎになったりといったケースが続きました。これならばいっそのこと、学生さんお断りの方が楽だとの結論に至りました」——。

学生に時折見られる、友人を部屋へ呼んでゲームに興じたり、朝まで談笑し、話し込んだり、宴会を開いたりといった行動にともなう騒音が、周りの一般入居者や、さらには近隣住民の怒りを爆発させた結果生じたストレスが、この追い詰められた決断の理由だった。

若者はなぜ「うるさい」のか

それにしても、学生や同年代の若者は隣人との関係上一触即発ともいえる賃貸集合住宅という環境のなか、なぜ多くが「うるさい」のだろうか? 言い換えれば、なぜリスクを踏むのだろうか?

あえて決めつけ気味に、そんなベタな疑問を投げ込むと、その答えは当然のこと、彼らがまだ人間として成長過程にあるからだということになる。

人が年齢を重ねていくに従い生じる、思考や行動の発達的な変化を研究する学問を発達心理学という。

この発達心理学をひもとく本などを読み、勉強させてもらうと、賃貸住宅市場にいわば新人として参加してくる18~20歳くらいの若者達の心の様子が、なんとなく理解できてくる。

すなわち、彼らは、まだそのうちの一定割合が、いわゆる「論理的思考」を身につけていない。それを学ぶための最終段階を未だ歩んでいる途中であるケースが、実はかなり多いように思われる。

具体的にいうと、

「自分の住んでいる部屋の隣にも部屋がある」

→「ならばそこにも人が住んでいるだろう」

「部屋で大きな声や音を出せばどうなる」

→「隣に住んでいるであろう隣人の耳にもそれらは伝わるだろう」

「それが深夜であれば」

→「隣人は寝ているか、寝ようとしている可能性が高い」

「どうなるか」

→「隣人は睡眠を妨害され迷惑に思うだろうし、当然、怒り出す可能性も高い」

こうした、仮定的推理の積み重ねにもとづく現象・心理の流れを自然に想像できたり、予測できたりすることこそが、すなわち論理的思考の完成となる。

だが、おそらく彼らの何割かは、まだそのステージに達していない。が、そう聞けば、われわれ大人はついこうも思ってしまう。

「いやいや、そんな当たり前のこと、子どもじゃあるまいし、18~20歳にもなって分からないはずないじゃないか」

多分そうではない。多くの大人は、過去の自分を忘れているのだ。すなわち、われわれも18、9や二十歳(はたち)の頃は周りを想像できず、やはりうるさかっただろうし、むしろ、いまの若者の数倍そうだったかもしれない。

しかしながら、そこを

・似た世代ばかりが住みがちだった過去の“若者向け”集合住宅

・企業の専用の独身寮

さらに古くは、

・管理人のいる下宿

と、いった環境が、かなりの程度包み込んでくれていた可能性が、おそらく低くはないだろう。

ちなみに、上記のような、具体的現実を目の前でまったく確認できない状態でも(壁の向こうにいる隣人に会ったことはなくとも)、論理を想像のみで組み立てられる能力というのは、論理的思考能力としては、実は、一段ステージが高い。

それをビジネスパーソンなど、多くの大人は日常苦もなくやれているので、まるで自分は物心がついた時からそうであったように思い込んだりもするが、本当は違う。私の見るところ、18、9どころか、ゆっくりな人だと20代半ばや後半、もっとのんびりな人だと30代も過ぎての中年期になって、やっとこれを身につけているといった例もあるようだ。

昭和の風景は望んでも戻らない

すなわち、大人は若者に対し、よく、「そんな年になって、注意されるまで分からないのか」と叱ったり腹を立てたりするが、現実はまさにそのとおりだ。

当の若者の方とすれば、「注意されるまでそれを判らずにいる」=「察知できずにいる」ことが、おそらく実際に多い。そのため、そうした機会がやってくるまでは、彼らは無邪気なまま、さほど悪気もなく自由に振る舞い続けてしまう。

しかしながら、一方でその頃には、すでに我慢に我慢をかさねていた周囲にあっては、怒りがいよいよ爆発寸前の段階を迎えている。賃貸集合住宅という緊張感漂う舞台においては、話が一気に、「怒鳴り込み」「警察に通報」といった段階にまで進んでしまうというのが、私もこれまで幾度か“修羅場”に接してきたなか、よく見られるパターンとなっている。

とはいえ、かといって昭和の昔のように、下宿先の管理人家族や近隣住人が、日常こぞって一人暮らしの若者の世話を焼き、つまづきがあればそのたびに正し、世間の物差しを垣間見させながら彼らを育てるような環境が、いまから戻ってくるわけでもない。

であれば、まさにベタだが、関係するすべての立場における幸福のために、「賃貸不動産業界は、大学や専門学校、さらには新卒採用を行っている企業などと連携して、若者を対象とした一人暮らし教育を行ってはどうか」と、いうのが、いまの私の提案だ。なお、レクチャーの内容は、生活マナー以外にも、もう少し広げてもいい。

例えば、消費生活センターのような立場に立つプロなどにも参加してもらうと、若者にとってさらに恩恵が増すことになるだろう。

これは、いうまでもなく、論理的思考が育ちきっていないがゆえに、若者がとくに巻き込まれやすい構造となっている悪徳商法被害の予防のためだ。

加えて、彼らが心の問題を抱えてしまったときの道案内=相談先の紹介などもこのカリキュラムにはあってよい。こちらは、賃貸住宅で一人暮らしをする若者が自殺をする確率が、他の年代に比べて高いとの調査結果が一部に出ていることを受けての提案となる。

この著者のほかの記事

大阪で住宅3棟が崩壊 「危険な擁壁」は望まなくても手に入ってしまうケースが

熱海を襲ったのは盛り土だったのか――本当の「盛り土」をおさらい 盛り土は周りにたくさんある

八街市・小学生5人死傷の痛ましい交通事故と「非線引き自治体」が抱える苦悩

この記事を書いた人

コミュニティみらい研究所 代表

小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。